郭婷婷免费配资炒股入配资平台

武汉市江岸区岱山小学学生体验小班化教学。

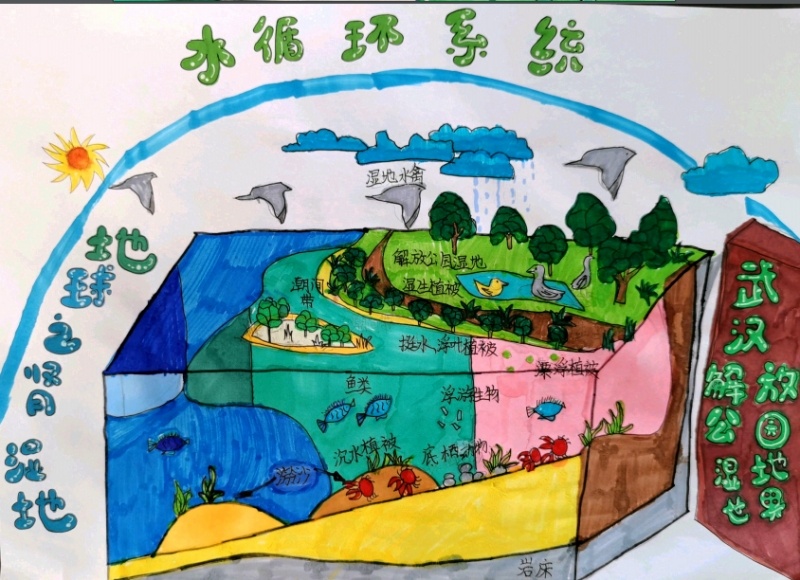

“老师,我发现张公堤不仅是‘城市绿毯’,还蕴藏着丰富的历史、生态和人文故事!”江岸区岱山小学的课堂上,一位学生兴奋地分享着自己的新发现。这生动的一幕,发生在该校《张公堤“焕新”密码》的跨学科课堂上。学生们综合运用语文、科学、美术、信息科技等学科知识,沉浸式探索着身边这条古老堤坝的秘密。

这一鲜活场景,正是武汉市江岸区“赋能”小班化教学共同体历经四年探索的一个缩影。

从“教知识”到“育素养”,一场静悄悄的教育变革

2022年,在武汉市教育科学研究院基础教育研究所的指导下,由鄱阳街小学牵头,联合新建小学、岱山小学、武汉市京汉学校,共同开启了这场教育实验,旨在打破学科壁垒,重构学习场景。

“最初,家长们都有疑虑:跨学科学习会不会影响考试成绩?”鄱阳街小学校长成艳芳回忆道。但疑虑很快被学生的成长所打消。“当我们看到孩子们在‘我是太极小宗师’项目中,体育课上学太极招式,语文课上学写推广词,美术课制作铁艺人偶,并用信息技术设计3D打印作品,我们知道这条路走对了。”

武汉市江岸区鄱阳街小学学生在上武术课。

在共同体的课堂上,传统的教学模式被彻底刷新。学生们围绕“黎黄陂路”“中医文化”“长江大桥”等主题项目,查阅文献、实地走访、运用AI工具与3D建模等技术,学习从被动接受变为主动探索。

“小班化让我们能关注每一个孩子的独特需求,”鄱阳街小学德育主任秦亚莉感慨,“班额变小后,我们得以真正因材施教,让跨学科学习落地生根。”

从“单打独斗”到“美美与共”,四校联动构建教研新生态

共同体的魅力在于资源共享与智慧共生。每月,四所学校的教师都会齐聚进行联合教研,从“单打独斗”走向“美美与共”。

“最初我们学校对跨学科教学很陌生,”新建小学的王老师坦言,“通过共同体的结对指导和项目植入,我们逐渐掌握了方法,并开发出符合学校特色的‘绿色生态圈’课程。”

武汉市京汉学校的“红色教育+”课程。

更令人欣喜的是,各校在吸收牵头校经验的同时,都发展出了自身的办学特色:京汉学校的“红色教育+”课程反哺共同体,岱山小学深度融通赋能“张公堤新韵”,新建小学则推动美育与生态教育融合发展。每一所学校都在共同体中找到了自己的闪光点。

学生成长:看得见的变化,核心素养悄然提升

“我现在敢主动去社区采访了!”鄱阳街小学五年级学生小雨自豪地说。在“我为老街代言”项目中,她从一名害羞的女孩成长为能独当一面的小记者。

江岸区鄱阳街小学开展各项活动。

这样的转变在共同体学校中比比皆是。学生们在真实情境中学习,知识变得鲜活而有温度。他们设计解决方案、团队协作、公开展示,核心素养在潜移默化中得到全面提升。

一位家长欣慰地表示:“我儿子现在回家总会兴奋地分享他的新发现。这种对学习的热爱,是任何考试成绩都无法衡量的。”

面向未来:从“共同体”到“共生态”

学生作品。

四年的深耕结出硕果:牵头学校鄱阳街小学的研究成果荣获武汉市基础教育成果特等奖;共同体教师专业快速成长,50多人次在各级教学评比中获奖;学生综合素质显著提升;多所学校开发的课程已成为区域典范。

面向未来,共同体计划构建更加开放的“网状互动”生态,让每所学校都能成为某个领域的“牵头校”,实现更加多元和深入的合作。

武汉市教育科学研究院基教所相关专家表示:“教育不是灌输,而是点燃火焰。我们希望通过共同体的努力,让每个孩子都能找到自己的闪光点,让每所学校都能绽放独特的光彩。”

这场发生在江岸区的教育实验,正悄然改变着教与学的方式,让学习与生活相连免费配资炒股入配资平台,让知识跨越学科的界限。(图/文 张丹)

瑞民管理提示:文章来自网络,不代表本站观点。